海阔天空京津冀:布局优化 空间格局日日新

布局优化 空间格局日日新

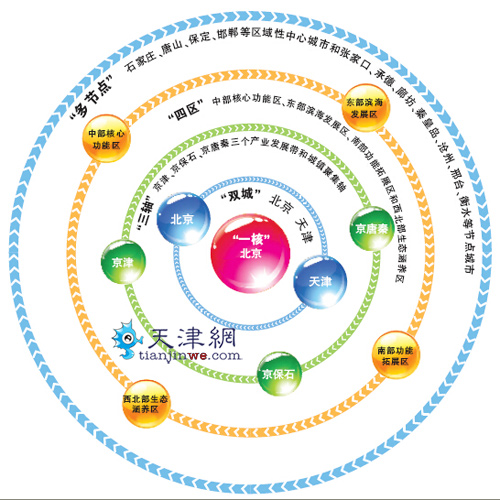

天津网讯 天津日报记者 阙天韬 刘雅坤 佟迎宾 《京津冀协同发展规划纲要》明确提出:以“一核、双城、三轴、四区、多节点”为骨架,推动有序疏解北京非首都功能,构建以重要城市为支点,以战略性功能区平台为载体,以交通干线、生态廊道为纽带的网络型空间格局。

“一核”指北京。“双城”指北京、天津。“三轴”指的是京津、京保石、京唐秦三个产业发展带和城镇聚集轴。“四区”分别是中部核心功能区、东部滨海发展区、南部功能拓展区和西北部生态涵养区。“多节点”包括石家庄、唐山、保定、邯郸等区域性中心城市和张家口、承德、廊坊、秦皇岛、沧州、邢台、衡水等节点城市。

天津认真落实《京津冀协同发展规划纲要》,在天津“十三五”规划中明确提出“建设管理高品质的现代都市”:深化落实“双城双港、相向拓展、一轴两带、南北生态”空间发展战略,主动融入京津冀城市群建设,构建以双城、辅城和中等城市、特色小城镇、美丽乡村为骨架的现代城乡体系,推进陆海统筹,加强城市管理和建设,打造功能完善、智能精细、宜居宜业的现代都市。

中关村天合河西中心

天作之合

创新之光

北京中关村,被誉为中国的“硅谷”,提起它人们总会自然联想到高大上的科技项目;在天津,有这样一个地方,能让这些中关村的“科技成果之光”照进现实。

走进中关村天合科技成果转化促进天津河西中心,记者站在一字排开的六块电视屏幕前,屏幕上正在滚动显示着科技项目信息。该中心主任由中关村天合科技成果转化促进中心副主任王淑琴担任,她介绍说:“这套系统和北京中关村的数据库是同步的,北京乃至全国的科技项目,都能在咱们中心实时看到,企业来到这里就能了解最新的科技成果信息。”为企业对接到合适的项目后,转促中心再通过专家智库、T—CAM评价系统、基金辅助等方式,对科技成果转化进行专业化、全方位、全周期、全产业链的全程市场化服务。天合科技转促平台把这个项目放在河西区,对此,北京中关村天合中心主任朱希铎成竹在胸:“天合,就是我们与天津、与河西的天作之合,这不单是项目与企业的结合,尤其在京津冀协同发展的大背景下,这种产业跨界、区域跨界的合作就有了更为深远的意义。”

美丽河西,首善之区,产业优势、资源优势、区位优势得天独厚。“河西区科技型企业不断发展壮大,创新能力显著提升,引进像中关村这样有科技实力、发展潜力、落地能力的京津冀优质资源是必然选择。”河西区投资促进局局长李龙介绍,“我们吸引北京投资额已超过100亿元,一些河北省企业也把研发总部落户在河西,应该说,京津冀协同发展的带动效应非常明显。”

记者了解到,未来五年,按照天津市“十三五”规划中提出的“中心城区坚持内涵集约式发展,大力发展现代服务业,打造更多亿元楼宇,推进城市、产业、生态、文化融合,全面提升城市功能和品质”要求,河西区将积极融入京津冀协同发展等国家战略,初步建成源头创新引领、成果转化高效、企业活力迸发、创新环境开发的多元创新驱动先行区。

有序疏解北京非首都功能,是京津冀协同发展战略的关键环节和重中之重。缓解北京“大城市病”的药方,就是以“一核、双城、三轴、四区、多节点”为骨架的京津冀空间布局。如何与这一战略无缝对接,是作为京津“双城”引擎之一的天津思考并实践的城市命题。2009年6月,天津在空间发展战略规划中明确提出“双城双港、相向拓展、一轴两带、南北生态”,开始清晰地将自己的产业布局与北京战略对接,将构建城市生态屏障融入京津冀地区整体生态格局。2014年2月26日至今,在京津冀协同发展上升为国家战略的两周年里,天津以更加主动的姿态融入了京津冀城市群建设。无论是得益于“打造更多亿元楼宇”、刚刚落户河西区的中关村天合科技成果转化促进天津河西中心,还是位于东部滨海发展区的中心商务区于家堡环球购商业街,又或者是位于京津产业发展带上的武清区天津京津电子商务产业园,本报记者实地走访的这三个地方,所见所闻,就是这一空间发展战略的生动诠释。

中心商务区

打造央企集中承载地

这个春节,北京人罗克既忙碌又快乐,从大年初一开始每天近万人的客流量,让他的土耳其巴扎公园成为于家堡环球购商业街最热闹的区域之一。

华美瑰丽的玻璃灯饰、香气扑鼻的土耳其烤肉、琳琅满目的特色商品……走在2500多平方米的展示空间,犹如置身于土耳其的街头集市。游客从京津城际延伸线终点——于家堡高铁站下车,在地下枢纽步行10分钟就能抵达环球购,融入到异国风情之中。看着游客们流连忘返,罗克更加坚定了当初的选择,“之所以把巴扎公园开在天津于家堡,就是看重滨海新区独特的区位优势,自贸试验区的优惠政策让我能够把更多更新的土耳其商品呈现给中国消费者,高铁的开通吸引了大批来自京津冀的客流,还有双创特区等多重利好叠加,现在这里已成为全国最大的土耳其文化主题体验馆,可以这样说,我和我的巴扎公园都享受了区位优势带来的红利。”

两年来,随着京津冀协同发展上升为重大国家战略,越来越多像罗克这样的创业者将目光投向充满活力和机遇的滨海新区,中心商务区成了受关注的“明星”。京津滨发展轴和沿海经济发展带交汇节点、天津自贸试验区、国家自创区、双创特区……国家战略层面的优势让中心商务区发展如虎添翼,去年地区生产总值实现154亿元,全年新增市场主体5811家,形成了创新金融、国际贸易和跨境电商、科技互联网等三大产业集群;于家堡高铁站竣工通车,初步形成联系北京的1小时生活圈;环球购商业街开街2个月累计实现营业收入5700万元……

“十三五”开局,加快中心商务区等重点区域综合开发已被写入天津市“十三五”规划。依托载体高端、政策优越、服务完善、交通便捷等综合优势,中心商务区将积极承接北京央企资源疏解,打造京津冀央企集中承载地,力争用三到五年时间建成体制先进、机制灵活、高度开放、环境优越、功能完善、产业高端的央企聚集区和服务支撑京津冀协同发展的示范区。

武清京津电商产业园——

雍阳大地电商“新名片”

春回大地,万象更新,记者来到位于武清区崔黄口镇的天津京津电子商务产业园。行进在规划有序的园区内,京东商城、唯品会、酒仙网……一个个耳熟能详的电商企业映入眼帘。“原来这里还只是传统的综合性园区,一年税收也就5千万元。近两年得益于京津冀协同发展的契机,结合自身区位优势,我们锁定了电商和互联网精准招商,不但推动园区转型升级,还实现了税收的几何级增长,去年突破了8亿元!”园区管委会主任胡朝阳告诉记者。

京津电商园是武清区承接北京非首都功能疏解的一个缩影。作为京津发展轴重要节点和协同发展的桥头堡,武清以做优区位优势为导向,以专业高效的服务为抓手,两年多时间引进北京企业4116家,累计吸引投资636亿元,产业磁石效应日益凸显。负责电商园运营的总经理杨东芳说,“产业定位准了,招商面并没有变窄,发展空间反而更大了。今年我们还要将服务前移,在协同发展中尽更大力量。”

“走出去”才能“引进来”,“引进来”更要“扎下根”。电商园还利用自身优势服务本地企业,用“互联网+特色产业”的模式,先后搭建地毯、自行车及农产品等武清特色产业的电商化平台。2015年10月,首个本土化垂直电商平台“毯诚网”上线,“双11”单日斩获1万单。

去年武清区电商销售额突破千亿元,电子商务已成为武清名副其实的“新名片”,辐射京津冀的电商产业基地初具规模。记者在采访中还了解到,未来五年,武清在融入区域协同发展中,将进一步培育壮大新兴产业,提升改造传统产业,特别是做好电商和现代物流产业集群这篇大文章。一方面加快电商产业链上伸下延培育更多新业态,充分利用自贸试验区武清园这个载体,加快发展跨境电子商务,搭建跨境电商仓储中心、交易平台和公共服务平台。另一方面,还要大力实施电商进村工程,推动农村电商服务站全覆盖。到2020年,将有千家以上电商企业聚集武清区,年销售额预计突破3000亿元。

大红门鑫海鞋城疏解记

北京日报记者 于丽爽 天安门往南,南中轴路纵贯“大红门”——北方地区最大的服装、鞋帽集散市场。

正月十五一过,市场开业,本应一片繁忙,今年却很冷清。曾是大红门五大鞋城之一的鑫海鞋城,更是空无一人。

从2015年7月30日贴出停租公告,到11月30日正式关停。鑫海鞋城的腾退,拉开了大红门商圈43家市场疏解的大幕。计划到2017年,这一地区将彻底告别批发业态。

没想到,一场大火加速了鞋城的关停。

2015年6月30日,被雾霾困扰的北京城在雨后迎来一个难得的大晴天,碧空如洗,白云朵朵。午后4时左右,沉浸在蓝天下的人们却被一股巨大的黑烟震惊了!在北五环都能清楚地看到城南的天际线上,一条黑色的长龙在蔓延。着火的地方,就是鑫海鞋城的仓库所在地。

产权单位金隅集团决定,和鑫海鞋城的租赁合同2015年8月31日到期,不再续签。各方火速成立了鞋城清退工作组,同时关停鑫海鞋城和方仕国际鞋城。11月30日,两大鞋城彻底关停,500多商户撤离。

2014年,大红门商圈非首都功能疏解工作正式启动,加速了商圈疏解的进程。丰台区政府制定了3年疏解计划,2015年到2017年,按照4:4:2的比例,分3年完成整个商圈的疏解工作。

2015年,大红门地区共关停拆除各类商市场7家,疏解摊位5000个,疏解从业人口1.5万人。同时,还关闭仓储大院40个,疏解人口7000人至8000人左右。2016年,大红门商圈将再疏解商市场16家,疏解摊位5000个。

“鑫海鞋城”是个缩影。批发业态在经过了发展期、高潮期后,逐渐步入瓶颈和衰退期,在疏解非首都功能的推动下,全市批发市场将逐步撤并、清退。去年全年,全市共撤并升级清退低端市场150家。

定州探路新城镇化试点

河北日报记者 庞超 林凤斌 九州咽喉、神京扼要……定州文庙里的这段文字,记录了定州、北京的联系。然而,在过去很长时间里,这个京保石轴线上的重要城市却无声无息、少人关注。

京津冀协同发展重大国家战略的实施,让这个“千年古县”焕发青春。定州探路国家新型城镇化试点,跳出“老套路”,在以首都为核心的世界级城市群中重新定位和审视自己,找准功能定位,优化城市空间布局,发力建设世界级城市群中新兴区域中心城市、京津冀城市群特色功能节点城市。

新视野改变老套路。“作为优化城市空间布局的重要抓手,定州整治唐河后落地的首项目是定州文化产业园区,努力补足定州文化产业发展格局的重要一环。”负责文化产业园项目的定州市文广新局副局长刘芳说,我们将把文化产业园作为定州传承传统文化、承接京津文化创意产业的重要平台。

未来,这里将是定州发展文化创意产业、为百姓提供生活休闲娱乐的新社区,具有国际水准的京津冀游客休闲娱乐目的地。

一个城市,缺乏产业支撑,就难以吸引高科技人才和劳动力,难以提升综合承载能力,城镇化就成了无源之水、无根之木。作为缺乏资源的平原市,定州深知自己的短板。在京津冀协同发展中破解城镇化难题,就必须抓住产业兴城、产业强市这个关键。

定州要建设百万人口区域中心城市,进入全国县域综合实力百强……哪一点也离不开产业支撑。“京津冀协同发展,需要定州进一步做大做强产业支撑,吸引资本流入、人才聚集、创新创业,使产城发展更加协调,提升城市承载力、吸引力和竞争力。”定州市发改局京津冀协同办副主任马建军说。

定州城市不大、资金有限,自然不能与北京、天津等大城市比繁华现代“高大上”。定州要打造的新城市,必须立足于自身特点,走出一条与京津优势互补的路子,在世界级城市群中独树一帜。

“我们的优势是历史文化。”定州市旅游文物局副局长赵新说,这里是联合国地名组织命名的“千年古县”“河北省十大历史文化名城”。现有国保单位9处、省保单位13处。定州能够凭借进一步优化城市布局,搞好城市建设,亮出自己的历史、品位和特色,吸引北京、天津游客。

于是定州提出,以文化产业化、实体化为方向,盘活提升文化资源,对接京津,建设京南石北特色旅游城市。

责任编辑:白岚

?免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |

- 京津冀协同发展交通先行 铺好协同高速路

- 北京:全国两会期间快递严格实名制 代表快件由EMS代投

- 故宫收到最高个人捐款1亿元 系画家卖画所得

- 北京公立医院今年医药分开 取消药品加成

- 北京疏解功能谋突围 京津冀协同发展谱新篇

- 北京怀柔应急备用水源地回归"备用"

- 燕郊娱乐设施缺乏 留守老人挤爆健身场

- 北京推广街区制将新旧有别

- 石家庄地铁3月“短轨通” 5月“长轨通”

- 下月石家庄市将连开两趟赏花游专列

- 中韩自贸红利持续释放一批服务业项目抢滩石家庄

- 石家庄鹿泉区地税局为小微企业减免税款199万元

- 鹿泉成商标战略实施“双示范”单位

- 石家庄高新区千万元支持新兴产业重大项目

- 北京小客车摇号中签率暴跌 665人抢一个指标

- 北京今年将在全市范围内全面推开医药分开改革