大学“重商主义”难出诺贝尔奖

10月7日,2014年诺贝尔物理学奖揭晓,获奖者为日美科学家,华裔科学家则无缘获奖。国人失望之余,再次将关注焦点放在了国内大学的基础学科状况上。不少人指出,在如今的大学里,经济、金融、管理类专业受到热捧,理学等基础学科却坐上了冷板凳。而且经管热不仅停留在大学里,还烧到了社会上。

北京大学生命科学学院前院长饶毅指出,2049年中国本土应该出十几个诺贝尔奖,否则35年后的中国可能不及今年的日本。如何在经济增速放缓的今天,加大对基础科学的重视,从而为国家的发展提供更为强劲的科技动力,恐怕是我国高校的决策者们需要慎重思考的问题。

经管专业招生规模远超理学专业

我国大学学科一般分为13大类,包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学和军事学。经管专业分为经济学和管理学两个大类,两大学科所涉领域虽有所不同,但都与国民经济运行紧密相关。理学则为相对基础的自然科学学科,包含数学、物理学、天文学、地质学等理论研究专业。

记者查阅了教育部公布的1998年—2012年本科、研究生各学科学生的分布情况,对比了经管专业和理学专业在招生人数上的变化后发现,在大学扩招的背景下,经管专业学生和理学专业学生规模均有所扩大,但经管专业招生规模增长速度明显快于理学的增长速度。15年间,经管专业本科、研究生招生规模均扩大了10倍,理学专业本科和研究生均仅增长4倍,远低于本科和研究生总体招生数6倍和8倍的增长规模。

从每年经管专业、理学专业招生规模变化这一纵向指标来看,1998年高校扩招之前,全国本科经管专业和理学专业的招生规模均在10万人以内,1999年,随着教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》的出台,经管专业和理学专业招生规模的扩张进入快车道。经管专业招生人数的增长尤为强劲,15年间始终高于招生总人数的增长速度,2001年增长率更是达到了惊人的55.23%。

理学专业招生规模的增长速度则相对缓慢,2002年之后,全国本科理学专业招生人数的增速一直低于招生总人数,甚至在2011年出现了负增长,为-1.00%。2012年,本科总体招生规模约为1998年的6倍,经管专业则为10倍,理学仅增长了4倍。

研究生阶段,经管专业的火爆程度同样有增无减

在研究生阶段,经管专业的招生规模起伏较大,总体增幅明显。增长最快的2001年和2011年,增幅分别达到85.78%和78.99%。但2009年和2010年招生规模则出现较大下滑,分别为-18.37%和-7.09%。

相比之下,理学专业招生规模的变化情况则较为平稳,增幅最大的仅为2000年的34.33%,其他年份则一直保持在30%以下。2010-2012年,研究生理学专业招生人数出现持续负增长,分别为-1.50%、-1.20%、-6.15%。2012年研究生总体招生规模比1998年增长了8倍,经管专业则增长了10倍,理学仅为4倍。

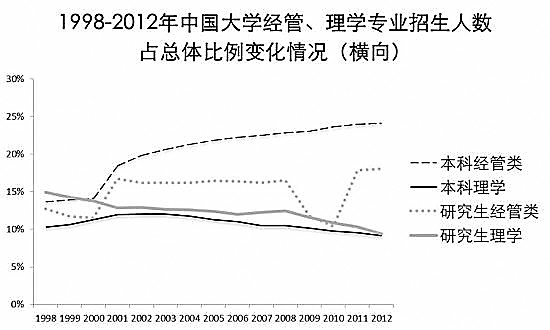

从每年经管专业、理学专业占当年招生总数比例这一横向指标来看,出现了经管专业招生比重不断扩大、理学专业不断缩小的趋势,更体现了经管热、理学冷的特点。

1998年,经管专业大学本科招生人数为89481名,占招生总人数的13.70%,理学专业招生67623名,占比10.35%,两者比例仅相差3%。随后的15年,经管专业招生比重一直上升,于2012年达到903068人,占全国招生总人数的24.14%。理学专业招生人数占比在1998年-2002年小幅增加之后,连续十年不断减少,到2012年,招生人数仅占全国招生总人数的9.21%,低于1998年的水平。2012年本科经管专业招生人数已为理学专业招生人数的2.62倍。

研究生阶段,经管专业的火爆程度同样有增无减。经管专业研究生1998年仅招生9216人,占招生总人数的12.71%,低于理学专业14.92%的水平。2001年,经管专业招生规模超过理学专业,之后差距逐渐增大。2012年,经管类研究生招生规模达到104049人,比例为18.08%,理学专业研究生招生数为54138人,所占比重首次低于10%,为9.41%,研究生阶段经管专业招生人数为理学专业招生人数的近2倍。

经管热不仅停留在大学里,还烧到了社会上

对经管专业的热衷还体现在各省高考状元对大学专业的选择上。据中国校友会网发布的《2014中国高考状元调查报告》显示,1977—2013年中国各地区高考状元中,选择就读经济学专业的高考状元人数最多,有288人,居榜首;工商管理专业有283人,居第二位。就读经济学和工商管理的高考状元人数遥遥领先于其他专业,合计占高考状元总数的38.45%。

经管热不仅停留在大学里,还烧到了社会上。当前,“天价总裁班”频现。2014年中欧国际工商学院EMBA(高级管理人员工商管理硕士)课程学费为58.8万元,清华大学经济管理学院EMBA项目学费为56万元,复旦大学EMBA项目为59.8万元。尽管收费不菲,这些课程依然受到热捧。根据中国科协出版物《中外管理》发布的数据,1991年全国仅 9所试点院校开设EMBA课程,到2010年,236所院校获批,扩张了26倍。1991年仅94人入学,2010年超过3.6万人入学,增加了383倍。

我国大学的“重商主义”俨然成为一种潮流,清华大学生命科学院院长施一公对此提出了担心:“当你以就业、挣钱为价值观的时候,我觉得这样的教育很失败。连我培养的最好的学生都说,‘老板,我毕业后想去金融公司。’如果所有的精英都往就业方向走的话,我认为这样的国家会出问题。”

北京大学生命科学学院前院长饶毅指出,2049年中国本土应该出十几个诺贝尔奖,否则35年后的中国可能不及今年的日本。如何在经济增速放缓的今天,加大对基础科学的重视,从而为国家的发展提供更为强劲的科技动力,恐怕是我国高校的决策者们需要慎重思考的问题。 (《中国青年报》)

相关新闻

中国科学家为何无缘诺奖:教育妨碍创造力

外媒称,2014年度的诺贝尔医学、物理和化学奖纷纷揭晓。获奖的有英国、美国、德国和日本等国的科学家。然而,名单中仍是没有中国科学家的名字。学者表示,中国官本位的体制和鼓励“寻求正确答案”的教育使中国科学家至今同诺奖无缘。

英国广播公司9日报道称,中国人可以说有很强的“诺奖情结”。今年诺贝尔奖预测时,预测获奖的名单中出现了四位华人面孔,得到了中国媒体的广泛报道。报道都特别提到其中两人是在中国国内受过大学本科教育,改革开放之后出国留学,做出了出色成绩。

诺贝尔奖揭晓,四位华裔科学家没有获奖。中国媒体报道纷纷表示遗憾。然而,即使他们四人这次获得了诺奖,也是在国外研究的成果,不能说是中国科学研究的骄傲。

诺贝尔奖建立100多年来,虽然偶尔也有华裔科学家登上领奖台,但至今没有一个中国本土的科学家获此殊荣。这种状况也不断引起中国国内的讨论和反思。

早在1996年,中国科技界的权威性报纸《中国科技报》就曾发表一篇文章,探讨这个问题。文章作者的结论是,中国未能赢得诺贝尔自然科学奖是中国科学政策上的偏误造成,即科技政策上“重术轻学”。

曾在英国剑桥大学任教的经济学家张炜在采访时表示,中国出不了诺贝尔科学家是体制出了问题。

“中国目前的体制还是没有以科学家、以科学为本位,而是官本位。无论是资源的分配还是社会上对他们的承认,都是引导着科学家朝官本位的方向走。这就分散了许多科学家的精力。而且,在中国是科学家为官员服务,而不是官员为科学家服务。这是一个最直接的原因。”

他说道,每个中国科学家背后都有好几个领导在领导着他。申请经费要找这些官员,他要得到这些官员的支持,否则很难做出成果。很多在海外学有成就的科学家回到中国,希望用中国的资源为中国做些事。结果发现要花费很大精力搞人际关系,不得不做一些官员喜欢的工作,被迫参加一些与科学无关的工作。

报道认为,中国本土难出诺奖科学家也同中国教育所鼓励的思维方式有关。

张炜说,中国无论是从小学,中学到大学的教育,提倡的都是“寻求正确的答案”,而不是鼓励学生按照他们的兴趣创造性地提出问题。

中国国内有一种说法,认为诺贝尔奖的评选存在意识形态偏见,也有说诺奖“重欧美轻亚洲”。

中国社科院美国所学者潘晓松表示,冷战以来,诺奖的评选一直是跟着政治潮流在动,就是说全球的政治潮流朝哪边波动,或者加上全球化以后的经济潮流朝哪边来动,他的关注点就往哪边挪。

报道认为,关注重点会变化并非没有道理,不过说诺奖评选存在意识形态偏见或重欧轻亚恐怕站不住脚。前苏联曾获得过十多项诺贝尔自然科学奖。而获得诺奖的也有多名亚洲科学家。今年获得物理奖的就是三名日本学者。

张炜认为,对科学家的评定,不敢说完全没有偏见,但作为一个经济学家,在国际上讨论经济问题的时候,这种偏见是不大的。

他说,中国的问题是,从小到大的教育,妨碍创造性思维。这种做法毁了两代人。因此从这两代人中要产生有创意的科学家难度极大。

(参考消息)

?免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |

- 中国投资人西行硅谷:美国项目省心 可转债融资流行

- 资本逐利是文化产业并购的催化剂

- 外资巨头抢滩中国奶源地 新希望警示或10年不赚钱

- 小微企业进入产业链金融2.0时代 险企你准备好了吗?

- 当保险业遇到互联网 那条可薅羊毛的狗狗在哪儿?

- 为诺贝尔奖焦虑的价值

- 华人科学家为何落选了

- 日本为何能拿这么多诺贝尔奖

- 在线旅游网站“返现”有何秘密

- 国土部火线出新规严防鬼城:新区用地能不批就不批

- 大唐煤化工疑偷排致鱼类死亡 村民称井水如鼻涕

- 北漂夫妇离婚买房记:救市政策出台 离婚有点冤

- 中国旅游逆差仍将扩大

- 投资海外助中国企业画出“微笑曲线”

- 五台山调查台蘑炖山鸡400元 物价局:嫌贵别点

- 外国人为何不再热衷到中国旅游