中国人吃冰淇淋由来已久

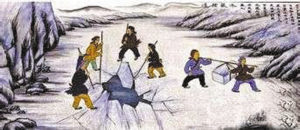

■古人采冰

■运输冰块

■古代藏冰用的“冰柜”

■宋代街边摆满冷饮摊

■古人纳凉

暑夏之时,炎炎夏日,冷饮大受欢迎。最早冰制冷饮起源于中国,那时帝王们为了消暑,让人在冬天把冰取来,贮存在地窖里,到了夏天再拿出来享用。大约到了唐朝末期,人们在生产火药时开采出大量硝石,发现硝石溶于水时会吸收大量的热,可使水降温到结冰,从此人们可以在夏天制冰了。以后逐渐出现了做买卖的人,他们把糖加到冰里吸引顾客。到了宋代,市场上冷食的花样就多起来了,商人们还在里面加上水果或果汁。元代的商人甚至在冰中加上果浆和牛奶,这和现代的冰淇淋已是十分相似了。

窖冰:旧时传统岁时风俗

窖冰亦称“藏冰”。此俗起源甚早,至少从周代就开始了。我国北方夏日暑热,冬日结冰,故有于冬季藏纳冰块于冰窖以供来夏使用的风习。《诗经》中即有记载,且多行于宫廷、官府。古代有专门管理此事的官吏,并建有窖冰的“冰井”。

宋高承《事物纪原》云:“《周礼》有冰人,掌斩冰,淇凌。注云:凌,冰室也。其事始于此。《邺城旧事》有冰井台。《魏志》云:建安十九年,魏王曹操造此台以藏冰,为凌室,故号冰井。《宋朝会要》曰:建隆三年,置冰井务,隶皇城司也。”

清代冰窖分三种:官冰窖,府第冰窖,商民冰窖。

每到阴历十一月三九、四九天,即有伐冰、藏冰之举,颇属盛事。清《会典》“工部都水清吏司藏冰”条云:“凡伐冰取诸御河……岁以冬至后半月,部委司官一人,募夫伐冰,取其明净坚厚者,以方尺有五寸为块。凡纳冰,紫禁城内窖五,藏冰二万五千块;景山西门外窖六,藏冰五万四千块;德胜门外窖三,藏冰三万六千七百块,以供各坛庙祭祀及内廷之用。德胜门外土窖二,藏冰四万块;正阳门外土窖二,藏冰六万块,以供公廨……设暑汤之用。”民国时仍有此俗。

颁冰:古代官吏的福利

颁冰,也称为“赐冰”,是旧时官府署衙的消夏习俗。从周以来,北方地区冬令要藏冰,待次年夏令时取出,宫廷颁赐臣下,民间亦市卖。此俗为古代政令重要的一项。《夏小正》“颁冰”《传》云:“颁冰也者,分冰以大夫也。”当时颁冰还有献牲(羊羔)祭祀的仪俗。

明清以来,都城都是北京,此俗更为盛行。明清颁冰在立夏暑伏时节,从入伏一直持续到立秋。所赐冰因品级不同而各有差等。清代是按官阶发给冰票,凭票领取。《燕京岁时记·颁冰》:“京师自暑伏日起至立秋止,各衙门例有赐冰。届时由工部颁给冰票,自行领取,多寡不同,各有等差。”

刨冰:近似现在的冰激凌

其实,旧时民间也能吃到冰品。旧时无制冰设备,夏天消暑的冰多在冬天时藏于窖中,待三伏天热时启冰,开始贩卖。旧时北京一般是到伏天时将冰取出,用刨子刨出冰屑,拌以白糖和香料供人食用。今天,已被机制冰块和机刨冰屑所代替。

朱彝尊《日下旧闻·卷三十八》载:“清明日始卖冰,以两铜盏合而击之。”《帝京景物略》也写到了卖冰之俗:“立夏日,启冰,赐文武大臣,编氓得卖买,手二铜盏叠之,其声磕磕,曰冰盏。冰着湿乃消,畏阴雨天,以棉衣盖护,燠乃不消。”

古时打冰要在后半夜

打冰都在三九天,因为北京三九时最冷,入冬封河,到三九时冰就结厚了。打冰时,都在夜里四更天,就是夜里一点多钟。打冰的工人穿戴好了,每人拿个大冰镩,在工头的带领下,先打远处的冰,而后逐渐打近处的冰。打冰的工头都是有经验的老手,大家都听他的指挥。他给划出范围,隔一定距离就有一个工人。他发口令,大家就用冰镩使劲凿冰。这样打下来的大冰块浮在水面,就如同一个大冰筏。而后按一定尺寸,将大冰块分割成若干小块,一般是3尺长,2尺多宽。工人用的冰镩都有两个倒须钩,用冰镩的倒须钩将小冰块往冰窖拖。管冰窖的也要用有经验的工人。因为冰块从最低层,一个一个往上码,没经验的码不牢。俟一窖都装满了,就用席箔泥土封顶,并封上窖门。每次上冰打冰,只要五更过,天快亮时就收工。在三九天,天气极冷,打过一层,很快又结上一层冰。冰窖将打过一层冰,叫“一茬冰”。在冬天最寒冷时,打过“一茬”又结一茬,再打再结。如此,可以有“四茬”。但,到第四茬时,冰又薄又不硬,因此,第四茬冰就不宜再打了。

古时冰窖很红火

在过去没有电冰箱、电风扇、空调和机械冰的年代,开冰窖的生意都很兴旺。在清代时,大多数冰窖不是清政府的官冰窖,就是王府所属的王府冰窖。商人开的冰窖极少。清政府垮台后,民国政府成立,遂将官冰窖和王府冰窖租给商人承办。白米斜街冰窖包了什刹前海,宝泉冰窖包了什刹后海。白米斜街冰窖设在西口,什刹前海东岸。宝泉冰窖在李广桥东。

白米斜街冰窖和宝泉冰窖主要与北京的各大饭庄、饭馆、肉杠交买卖。夏天炎热,肉、菜离开冰不行。饭庄、饭馆和肉杠都有冰桶。冰桶可大可小,一般3尺多长,2尺多宽,高3尺,为椭圆形。当年桶铺专门做冰桶,用若干根木板箍起。里挂锡里。饭庄、饭馆、肉杠用冰桶储藏肉类。当年不仅饭庄、饭馆、肉杠用冰,像大户人家夏季降温,

做冷饮的制冰激凌、雪花酪也都用冰。

冰窖都是一部分在地下,一部分在地上。地下的地面用稻草铺平,地上用砖或大土坯砌成约三尺厚的墙,高约丈余。先不封顶。

过去冰窖中藏的冰是天然冰。后北京有人造冰,就是机械冰,始于1937年。1940年《晨报》的《中国制冰场巡礼》一文记:“中国制冰场在北京已有短短三年的历史。在本年春季始由日本水产公司经营。”这是北京第一家制冰厂,最初建在天桥。在当时,人造冰虽然比天然冰清洁卫生,但由于“成本昂贵,不能畅销”,只是那些有钱人家能用,穷苦大众只是望冰兴叹,还是食用天然冰。

北京解放后,50年代,该制冰厂改名北京制冰厂,并从天桥迁至永定门外沙子口,后又迁东罗园。而且扩建厂房,大量生产。不久,北京卫生部门鉴于天然冰不洁净,故而令什刹海的白米斜街冰窖和宝泉冰窖停产。

古时人工制冰很神秘

唐朝末期,人们在生产火药时开采出硝石,既而发现硝石溶于水会吸收大量的热,使水降温到结冰,自此,便有夏天制冰之法。那么,什么是硝石呢?它是一种白色味苦的晶体,是矿产,喜欢呆在低温的墙脚下,颜色如霜,因此又被人称为“墙霜”。人们在无意中发现硝石溶解于水时会吸收大量热量,使水温降低,甚至结冰。

于是很快有人利用硝石的这种特性,在夏季制作冰饮料,将糖和一点香料溶在水中,然后将水放入罐内;取一个大盘,在盘内盛上水,将罐置于盘水内,不断地在盘中加入硝石,结果罐内的水结成了冰。尝一口,又凉又甜,直冰到肚子里。以后买卖人逐渐把糖加到冰里吸引顾客。

用刨子真正实现人工制冰饮始于唐代。当时长安街头已有出售冰制冷饮和冷食的商贩;南宋时,制冰技术日益成熟,汉族人民已经掌握用硝石放入水作为致冷剂,以奶为原料,边搅拌边冷凝,而后加入各种不同口味的果浆或水果,制作出美味可口的 “冰酪”。不过,因其价格不菲,只有当时的贵族和少数富户才可享受。

宋代,市场上冷食的花样日益繁多,商家还在里面加上水果或果汁,甚至在冰中加上果浆和牛奶,这和现代的冰淇淋十分相似,换言之,也就是当代冰淇淋乃至哈根达斯的鼻祖。十三世纪,马可.波罗把这种冰淇淋的制造方法带回了意大利,后又传至法国。卡特琳皇后的一位私人厨师,在此基础上研制出掺入奶油、牛奶、香料的半固体冰淇淋并雕上花纹,就是现代冰激凌的雏形了。

相当于现代冰箱的“冰鉴”

屈原将楚国当地的饮食融进了诗文,他所记的楚国美食中不仅有五谷饭食、牛鸭鱼肉,当然还有掺着甜甜蜂蜜的美酒,而且还特意提到了滤糟的冰冻酒,饮起来又醇又清凉。楚地气候炎热,当地人盛夏时喜欢饮用冰镇酒,自然是莫大的享受。而这种冰镇酒是怎样制作出来的呢?1978年考古工作者在离楚地不远的湖北随县战国曾侯乙墓出土了一种器物——铜鉴缶,正是中国古代南方的一种冰镇器,考古学家称之为冰鉴,其作用相当于现在的冰箱。

这件铜鉴缶高63厘米、长宽均76厘米、重168.8千克。整体为方鉴内套尊缶的形式,上有镂空盖。盖身正中有方形孔,正好套住尊缶口。尊缶有盖,溜肩,下腹内收,底部有三个榫眼。方鉴底部与尊缶榫眼相应部位安有三个弯形栓钩,尊缶放入时,栓钩与榫眼恰好扣合,其中一只栓钩还装有倒钩,栓钩插入后,倒钩就自动倒下来卡紧,使尊缶不能摇动。方鉴腹部和四角有8个龙形耳,龙头顶承8块方形和曲尺形的铜饰,四足作兽形。当时的酒是米酒,存放时间一长,便发酵过度而变味。铜鉴缶使用时在尊缶内装酒,在方鉴和尊缶间放入冰块,可使酒凉,阻止它的发酵变味。同时出土的还有长柄铜勺,是舀酒的用具。把这种铜鉴比作冰箱,从冷冻的作用上讲,可说是名副其实。

春秋时的吴国和楚国,也建有相当规模的冰室。史书记载,楚臣申叔豫在夏日曾以冰为床,穿着皮衣躺在上面。在今郑州延津县西南20里有一处冰井遗址,传说为战国韩襄王仓的藏冰之所。在陕西宝鸡古城村,曾发掘出春秋时期秦国的一个冰窖遗址,能贮存100多立方米冰。可见春秋战国时期,不仅周王室有专管藏冰的官吏,诸侯列国也争相仿效,以藏冰为本国的一件大事。在每年的寒冬时节,凌人指挥奴隶们将河中的冰凿成大长方形块,运到专门的大房子里堆砌起来。春天人们整理盛冰用的铜鉴,到了夏天便随时提供冰块,用于祭祀宴客。由于能贮存冰,一年中的大部分时间就有冰可用了。曾侯乙墓冰鉴的发现,与古代文献关于春秋战国时期流行在夏季饮冰镇酒的记载正相印证。当然这种冰鉴在收藏保鲜食物上的作用也是不容忽视的。

——本报综合

?免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环渤海财经无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 |